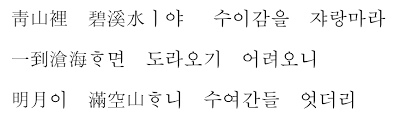

上回演講我介紹的是鄭澈《訓民歌》的第一聯與第四聯,而這次韓國朋友傳給我看的是第八聯。《訓民歌》總共有十六聯,是一首非常長的聯時調,我們就一起來讀一讀第八聯吧!

【註釋】

- 마을。在古韓文中看到這個字可以讓我們大略推估文獻的時代,在最早的中世韓語文獻裡是寫成ᄆᆞᅀᆞᆯ,到中世韓語晚期該半齒音ㅿ脫落,變成ᄆᆞᄋᆞᆯ,也就是鄭澈這首時調所用的。近代韓語初期(約16世紀)開始非起首音節的母音ㆍ(아래아)逐漸轉化為母音ㅡ,變成ᄆᆞ을。在近代韓語後期(18世紀後),連起首音節的母音ㆍ(아래아)也全面轉變為母音ㅏ,아래아完全消失,最後變成現代韓語的마을。

- 사람

- 옳은。古韓文綴字法常在表音主義與形態主義兩者間搖擺,但多以表音主義為主,按照實際發音拼寫,而不像現代韓文採行形態主義。在中世韓語裡,冠形詞型語尾需遵守母音調和,有區分ᄋᆞᆫ與은,因為前一個音節的母音ㅗ是陽性母音,所以這裡要接ᄋᆞᆫ,然後前字的終聲連至語尾音節的初聲,所以寫成올ᄒᆞᆫ

- 하자꾸나。-쟈ᄉᆞ라是中世韓語之勸誘型語尾的一種。

- 옳지。古韓文採表音主義,按實際發音拼寫故寫成올치。

- 옷在中世韓語中是表示限定的助詞,也可以在這裡當作先語末語尾。

- 하면。現代韓語的動詞하다在中世韓語為ᄒᆞ다,中世韓語另有一個形容詞하다,是「多」的意思,學習中世韓語時切莫混淆。

- 마소, 말과 소。這裡是馬和牛兩個字合成的,可以引申為禽獸的意思。

- 고깔,頭戴的三角笠。古韓文表示緊音的記法與現代不同,不過發音是一樣的。

- 씌워。在初聲為二個子音字母ㅄ組合的這種記法稱為「合用並書」。在中世韓語中的合用並書記法的實際發音為何仍具爭議,合用並書在現代韓語多轉化為緊音,而在中世韓語的發音是否與現代一致,不同學者仍持不同的看法。

- 다른가。-랴為中世韓語之疑問形語尾的一種。

마을 사람들아 옳은 일 하자꾸나

사람이 되어나서 옳지 못 하면

마소를 갓 고깔 씌어 밥먹이나 다르랴

【現代韓語解釋】

마을 사람들아, 옳은 일 하자구나

사림이 태어나서 옳지 못하면

말과 소에게 갓이나 고깔을 씌어 놓고 밥이나 먹이는 것과 다른 게 무엇이 있겠는가?

【漢譯】

鄉閭之民,務為正道。

既生為人,未行正道,

戴笠牛馬,與之何異?

《訓民歌》是鄭澈四十五歲在擔任江原道觀察使的時候,為了教化鄉民所寫的一系列時調作品,內容主要宣揚傳統忠孝仁義的概念。

| 松江鄭澈先生影幀 |

鄭澈,字季涵,號松江,別號蟄菴居士,諡號文清。其於朝鮮中宗31年(1536年)時於漢城出生,父親是敦寧府判官鄭惟沉,出身兩班名門,家境也還不錯。鄭澈是七個兄弟姊妹之中最小的,上面共有三個哥哥和三個姊姊,其中大姊後來成為仁宗的後宮貴人鄭氏,二姊成為王室宗親桂林君李瑠的夫人,所以鄭澈從小便有機會時常出入王宮,在王宮之中認識了仁宗的異母弟弟慶源大君,和慶源大君交情甚篤。

仁宗即位一年後突然暴斃,由弟弟慶源大君即位,是為明宗。這時原本朝廷有兩派外戚勢力,分別是仁宗的母親章敬王后尹氏的哥哥尹任為首的大尹派,以及慶源大君的母親文定王后尹氏的哥哥尹元衡為首的小尹派。在明宗即位之後,小尹派得勢,尹元衡等人誣告大尹派尹任等人逆謀舉事,使得尹任被賜死。而尹元衡一黨又誣告宗親桂林君李瑠與尹任同謀,桂林君被處刑,而鄭澈一家也因此被牽連,隨著鄭澈的父親鄭惟沉被流配至咸鏡道定平。明宗六年因為元子出生而得到特赦,全家移住到故鄉全羅道昌平,這時鄭澈也拜入大儒金允悌的門下,而後更娶了金允悌的外孫女為妻。